最終更新:

akashic_lin 2022年06月10日(金) 23:37:02履歴

akashic_lin 2022年06月10日(金) 23:37:02履歴

ここでは、初心者から中級者までを目安にアナデンの戦闘のコツ、パーティ編成のコツなどをまとめてあります。

「なんか良く分からないけど全滅した!」「コンティニュー不可のエネミーが倒せない!」などありましたら、こちらのページを参考にしてもらえれば幸いです。

解説項目に応じたレベルを、★の数で表示してありますが、目安は以下の通りとなります。

【目次】

「なんか良く分からないけど全滅した!」「コンティニュー不可のエネミーが倒せない!」などありましたら、こちらのページを参考にしてもらえれば幸いです。

解説項目に応じたレベルを、★の数で表示してありますが、目安は以下の通りとなります。

- ★☆☆:初心者・初級者であっても是非習得しておきたいポイント(ストーリー攻略レベル)

- ★★☆:邂逅などの難関コンテンツに挑み始めるレベルなら押さえておきたいポイント(難敵難易度表★1〜★5挑戦レベル)

- ★★★:いわゆる高難易度コンテンツに挑戦するレベルなら押さえておきたいポイント(難敵難易度表★6〜★8挑戦レベル)

【目次】

ここでは、戦闘の基本となる攻撃・回復・補助の3つの行動について重要なポイントを概説しています。

もし分からないポイントがあれば、戦闘の基本に戻って読んでみるのもオススメします。

もし分からないポイントがあれば、戦闘の基本に戻って読んでみるのもオススメします。

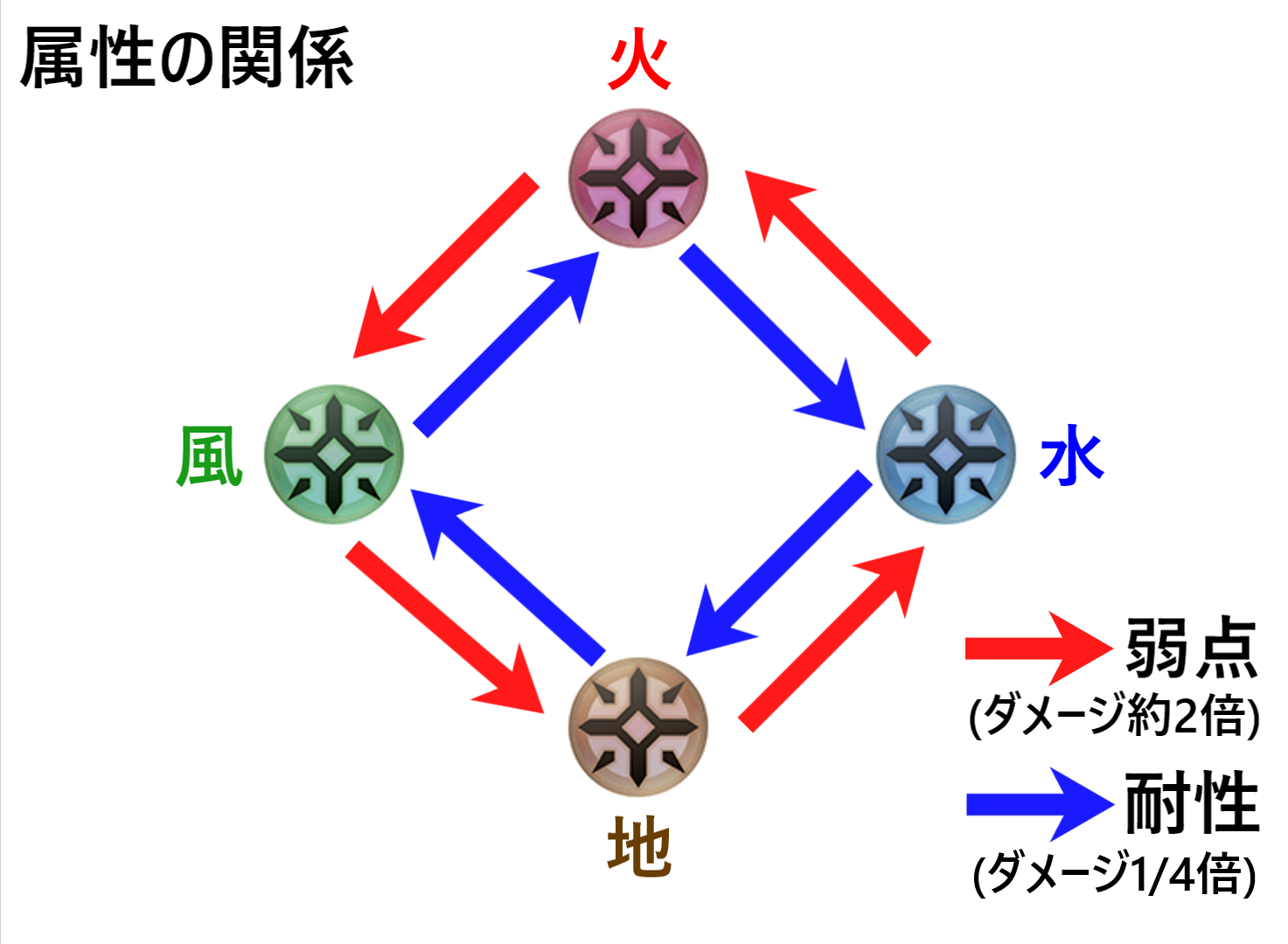

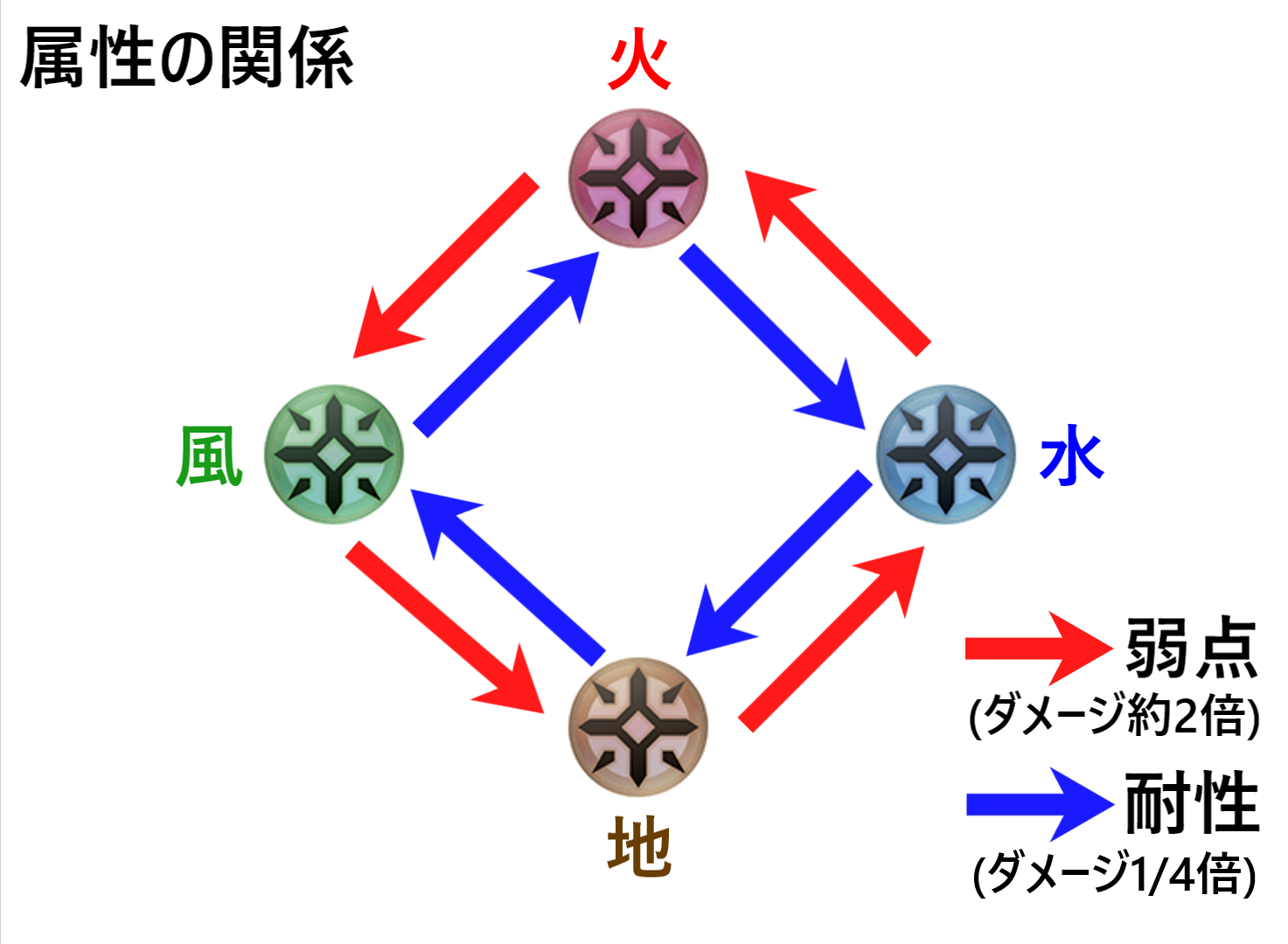

アナデンの戦闘には、火・水・地・風という4つの基本属性があります。(以下の図を参照して下さい)

これらの間にはダメージを増加させる「弱点」、ダメージを減少させる「耐性」という関係があります。

敵と戦う時には、弱点を突くことで効率的にダメージを与え、敵を速攻で撃破することが重要となります。

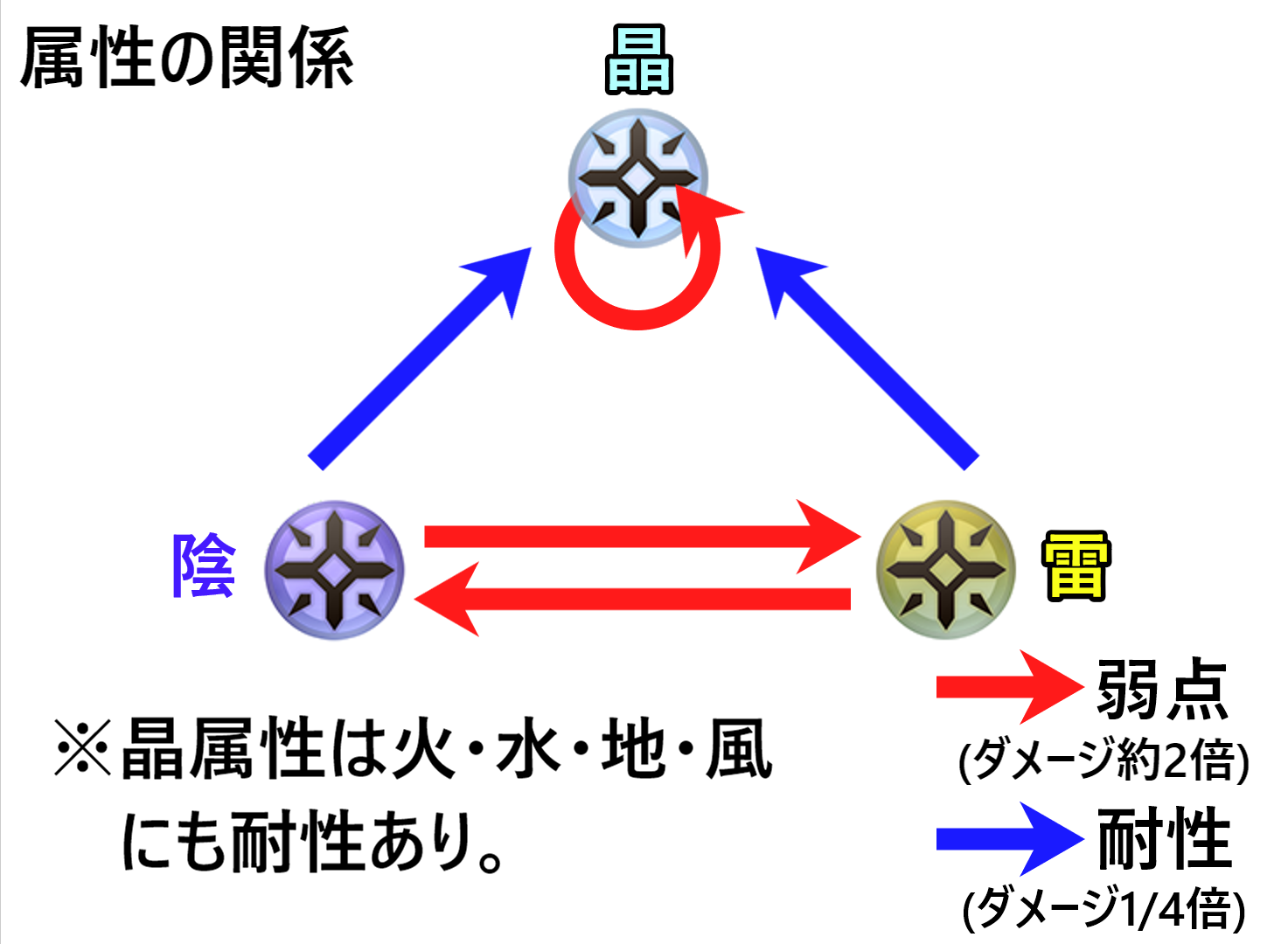

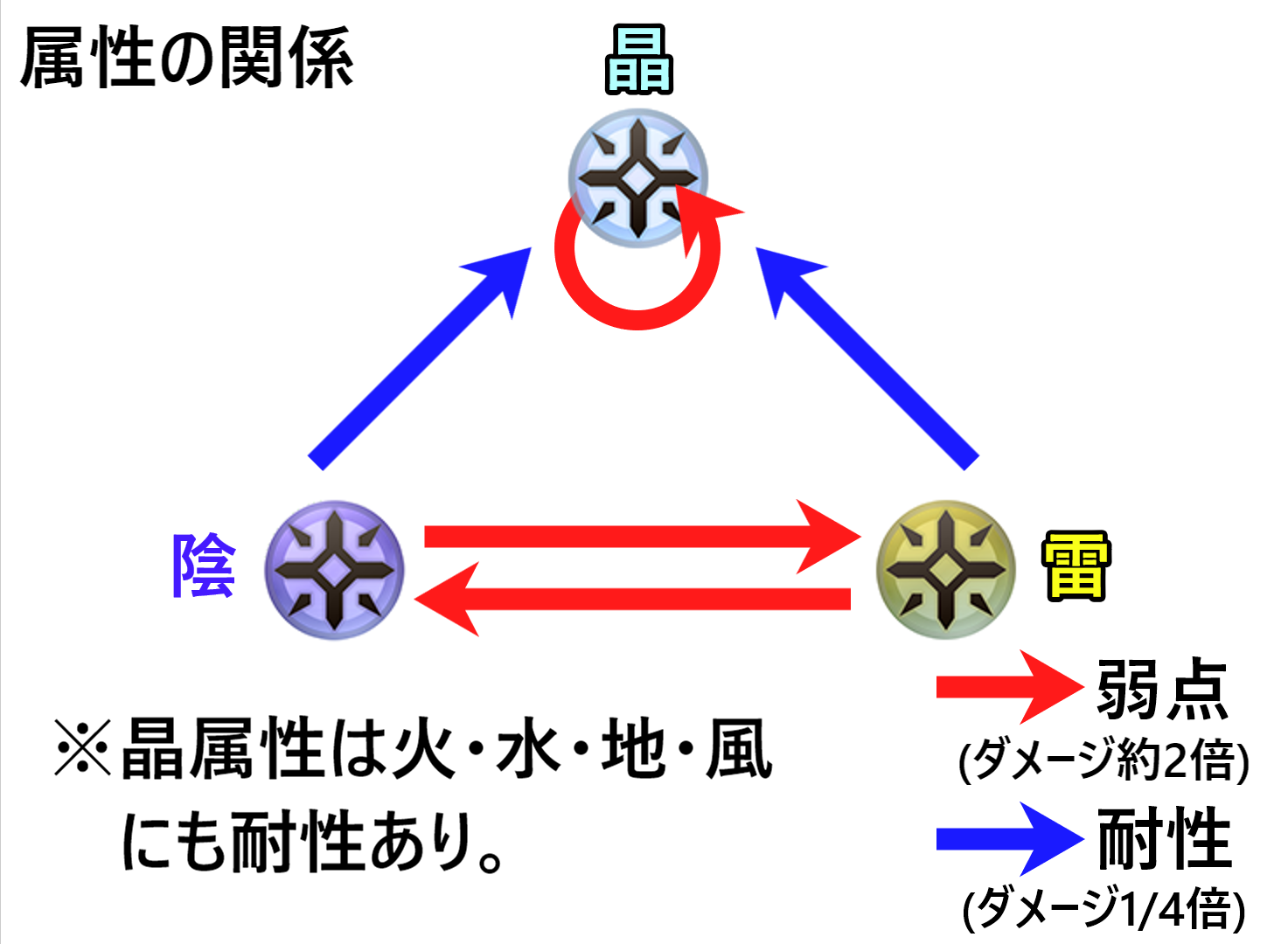

なお、冒険が進むと新たに陰・雷・晶という3属性が追加されます。西方外典などで主に出現する属性なので、覚えておいて損はありません。

これらの間にはダメージを増加させる「弱点」、ダメージを減少させる「耐性」という関係があります。

敵と戦う時には、弱点を突くことで効率的にダメージを与え、敵を速攻で撃破することが重要となります。

なお、冒険が進むと新たに陰・雷・晶という3属性が追加されます。西方外典などで主に出現する属性なので、覚えておいて損はありません。

味方キャラが十分強くなっていないと、敵が先に行動してしまい、気付いたらヒーラーが戦闘不能に……という展開はよくあることです。

目安として、HPゲージが半分くらいになりそうと思ったらすぐに回復行動を行いましょう。特に強力なヒーラーがいない場合はなおのこと重要です。

なお、序盤で強力なヒーラーが手に入らなかった場合は、第10章クリアの称号報酬でもらえる「聖者の祈りのこだま」というアイテムを使って☆4ヒーラーを召喚するか、リィカをクラスチェンジしておくと良いでしょう。

「聖者の祈りのこだま」を使う場合、選べる中で唯一☆5に進化できるプライ(強面のおじさんお兄さん)がオススメとなります。もちろん見た目で選んでも問題ありません。エリナちゃん可愛いしね!

目安として、HPゲージが半分くらいになりそうと思ったらすぐに回復行動を行いましょう。特に強力なヒーラーがいない場合はなおのこと重要です。

なお、序盤で強力なヒーラーが手に入らなかった場合は、第10章クリアの称号報酬でもらえる「聖者の祈りのこだま」というアイテムを使って☆4ヒーラーを召喚するか、リィカをクラスチェンジしておくと良いでしょう。

「聖者の祈りのこだま」を使う場合、選べる中で唯一☆5に進化できるプライ(強面の

アナデンの戦闘は補助効果の影響が非常に強いという特徴があります。

特に、敵の弱体化(デバフ)を付与すると、敵から受けるダメージを大幅に軽減できたり、敵よりも素早く行動できたりします。

《主なデバフ類》

以下の2枚の画像を見て下さい。左側は特にデバフをかけておらず、1撃あたり600近くのダメージを受けています。しかし、右側は敵に腕力25%DOWNというデバフを付与しているため、1撃あたりのダメージを200近くまで抑えられています。

なので、パーティ内のキャラクターのうち誰か1人(できれば2人以上)には、「腕力DOWN」や「知性DOWN」、「速度DOWN」などのデバフ持ちスキルをセットしておきましょう。

特に、敵の弱体化(デバフ)を付与すると、敵から受けるダメージを大幅に軽減できたり、敵よりも素早く行動できたりします。

《主なデバフ類》

| デバフ名 | アイコン | 効果 |

| 腕力DOWN | 規定ターン数の間、物理攻撃のダメージ低下 | |

| 知性DOWN | 規定ターン数の間、魔法攻撃のダメージ低下 | |

| 速度DOWN | 規定ターン数の間、速度低下(=こちらが先行しやすい) |

なので、パーティ内のキャラクターのうち誰か1人(できれば2人以上)には、「腕力DOWN」や「知性DOWN」、「速度DOWN」などのデバフ持ちスキルをセットしておきましょう。

それぞれのキャラクターには様々なスキルがセットされていますが、大別すると攻撃・補助・回復・防御の4種類のスキルがあります。(キャラの役割によって無いものもありますが…)

セットしたスキルが全て攻撃寄りだと敵の攻撃の防御が行なえませんし、かと言って補助だけでは攻撃に参加することが出来ません。

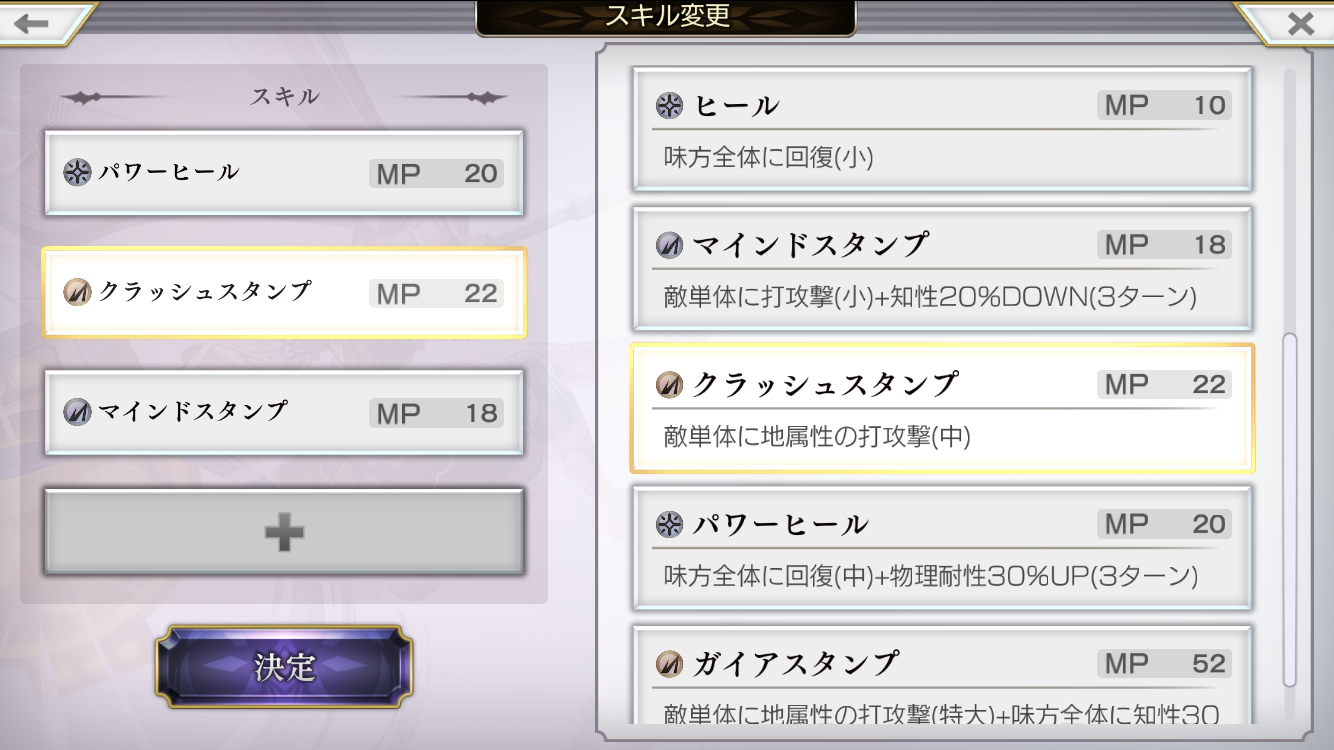

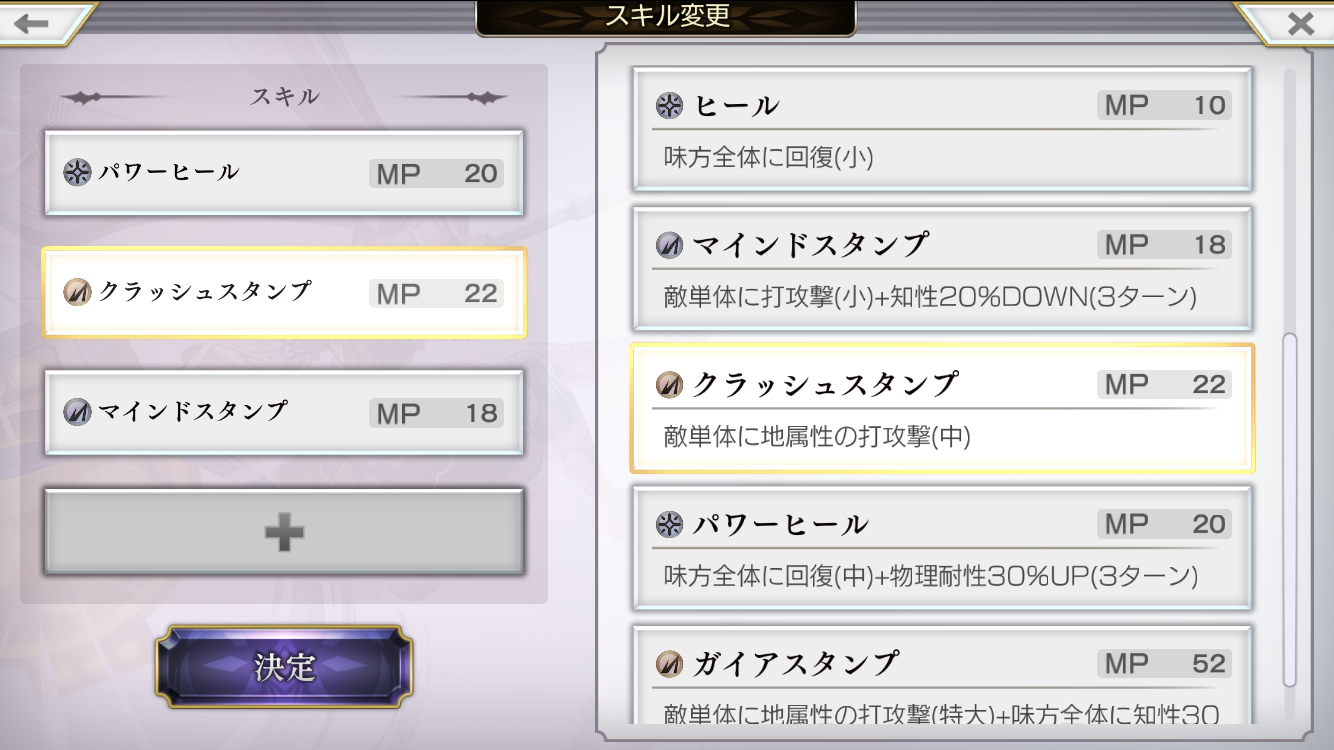

一例として、以下の画像をご覧ください。これはリィカのスキル配置の一例です。

回復スキルの「パワーヒール」、攻撃スキルの「クラッシュスタンプ」、補助スキルの「マインドスタンプ」をそれぞれ配置することで、場面に応じて回復や知性デバフを撒くことが出来るようになっています。

ボス戦などで詰まった場合、セットされたスキルが攻撃一辺倒に偏っていないかは確認すると良いでしょう。

セットしたスキルが全て攻撃寄りだと敵の攻撃の防御が行なえませんし、かと言って補助だけでは攻撃に参加することが出来ません。

一例として、以下の画像をご覧ください。これはリィカのスキル配置の一例です。

回復スキルの「パワーヒール」、攻撃スキルの「クラッシュスタンプ」、補助スキルの「マインドスタンプ」をそれぞれ配置することで、場面に応じて回復や知性デバフを撒くことが出来るようになっています。

ボス戦などで詰まった場合、セットされたスキルが攻撃一辺倒に偏っていないかは確認すると良いでしょう。

アナザーダンジョンを始めとした少し難易度高めのコンテンツでは、適当に☆5キャラを並べるだけでは厳しい戦いを強いられてしまいます。

以下の画像は、工業都市廃墟を周回するパーティの一例です。「雑魚処理役」「ボス担当役」「ヒーラー」(場合によってはバフ・デバフ担当も)などをバランス良く構成しましょう。エイミも配置しておくと、天値が上昇するのでお得です。

ガリユが雑魚処理役、シュゼット(AS)がボス戦のアタッカー、ユーリがボス戦の補助役、マリエルがヒーラーを担当しています。(わら坊枠は経験値を稼ぎたいキャラを入れてあります)

攻撃役を4人並べても火力は伸ばせない上、回復や補助を行うことが出来ないため、ピンチに陥りやすくなります。パーティ構成はバランスこそが重要だと心がけましょう。

以下の画像は、工業都市廃墟を周回するパーティの一例です。「雑魚処理役」「ボス担当役」「ヒーラー」(場合によってはバフ・デバフ担当も)などをバランス良く構成しましょう。エイミも配置しておくと、天値が上昇するのでお得です。

ガリユが雑魚処理役、シュゼット(AS)がボス戦のアタッカー、ユーリがボス戦の補助役、マリエルがヒーラーを担当しています。(わら坊枠は経験値を稼ぎたいキャラを入れてあります)

攻撃役を4人並べても火力は伸ばせない上、回復や補助を行うことが出来ないため、ピンチに陥りやすくなります。パーティ構成はバランスこそが重要だと心がけましょう。

キャラクターが後列から前列に出てくる際、掛け声と共に味方や敵に様々な補助効果などを付与します。これをヴァリアブルチャント(VC)と言い、キャラによって様々な効果を有しています。

例えば、アルドのVC(Lv3)は「味方全体に腕力30%UP+物理耐性30%UP(1ターン)」をなっており、アルドを後列から前列に上げるだけで、味方全体の物理攻撃のダメージを増やしつつ、敵からの物理攻撃のダメージを軽減してくれます。

VCの強力な点は、MPなどを一切消費せず、確実に補助効果を発動できる点にあります。キャラクターによって様々な効果がありますが、有効活用すれば非常に強力なサポートとなることは間違いありません。

以下に代表的なVCの性能と使い方を紹介しておきます。

例えば、アルドのVC(Lv3)は「味方全体に腕力30%UP+物理耐性30%UP(1ターン)」をなっており、アルドを後列から前列に上げるだけで、味方全体の物理攻撃のダメージを増やしつつ、敵からの物理攻撃のダメージを軽減してくれます。

VCの強力な点は、MPなどを一切消費せず、確実に補助効果を発動できる点にあります。キャラクターによって様々な効果がありますが、有効活用すれば非常に強力なサポートとなることは間違いありません。

以下に代表的なVCの性能と使い方を紹介しておきます。

| VC性能 | 所有キャラ | 使い方 |

| 味方全体に腕力UP+知性UP | シュゼット(ノーマル)、シェイネ(ノーマル)など | アナザーフォースを打つ1ターン前に前列に上げることで、火力を増やせる |

| 味方全体に腕力UP+速度UP | エイミ、シェリーヌなど | アナザーフォースを打つ1ターン前に前列に上げることで、火力とアナザーフォース中の行動回数を増やせる |

| 味方全体にクリティカル時の威力増加 | ミュンファ(ノーマル)、イーファ、ユーリなど | 前列に上げることで、クリティカル確定攻撃を行うアタッカーの火力を増やせる |

| 味方全体に回復 | マリエル(AS)、ソフィアなど | 前列に上げるだけで、MP消費を一切せずに回復行動が行える |

| 味方全体に全属性耐性UP | マリエル(ノーマル)、ミーユ(ノーマル)など | 前列に上げることで、敵の属性攻撃によるダメージを減らせる |

| 敵全体に腕力DOWN+知性DOWN | イスカ(ノーマル)、ねここなど | 戦闘の開幕時に後列から前列に上げることで、敵からのダメージを減らせる |

| 敵全体に速度DOWN | ツバメ(AS)、ディアドラなど | 前列に上げて敵の速度を下げることで、味方全員が敵に先行出来るようになる |

| 敵全体に属性攻撃 | ヒスメナ(ノーマル)、セティー(AS)など | 開幕時に速度の早いキャラと交代するだけで、雑魚敵を全滅させられる |

| 敵全体に挑発付与 | ガラムバレル、ベルトラン(ノーマル)など | 前列に上げることで、敵の強力な攻撃をそのキャラで受けることが出来る |

| ZONE展開 | クレス、ガリユ(AS)、ミュンファ(ノーマル)など | 前列に上がった際、特定のZONEを展開できる |

序盤では強力な全体攻撃を持つキャラが少なく、強力な攻撃を連発するとすぐにMPが枯渇してしまうため、1体1体の敵に攻撃を集中させ、敵の戦力を徐々に削いでいく方が安全に戦えます。

特に「弱点」という表記が出ている場合は、速攻で倒せる可能性が高くなります。まずは敵の弱点をつけるエネミーから倒していきましょう。

☆5の強力なキャラを入手したら、全体攻撃で雑魚敵を一掃するという手段も行えるようになります。

特に「弱点」という表記が出ている場合は、速攻で倒せる可能性が高くなります。まずは敵の弱点をつけるエネミーから倒していきましょう。

☆5の強力なキャラを入手したら、全体攻撃で雑魚敵を一掃するという手段も行えるようになります。

ボスや強敵は普通の雑魚敵と比べると非常に多くのHP(体力)を有しており、攻撃1発で倒せるような敵ではありません。

また、能力値も雑魚敵と比べると非常に高く、何も対策していないと一気に味方キャラのHPが削られて戦闘不能となってしまいます。

そんな強力な敵を攻略するための定石や順序を押さえておきましょう。

また、能力値も雑魚敵と比べると非常に高く、何も対策していないと一気に味方キャラのHPが削られて戦闘不能となってしまいます。

そんな強力な敵を攻略するための定石や順序を押さえておきましょう。

ボス戦や強敵戦を攻略する上での基本的な手順は、大まかに以下のようにまとめることが可能です。

1. デバフなどで敵を無力化

2. 連撃スキルなどを使ってアナザーフォース(AF)ゲージを貯める

3. AFゲージが溜まったら味方に強化(バフ)を行い、AF発動の準備

4. AF発動。倒せなければ再度1へ戻る

ざっくり言うと、「相手の攻めを受けつつ、機が熟したら一気呵成にアナザーフォースを叩き込む」と考えれば良いでしょう。

1. デバフなどで敵を無力化

2. 連撃スキルなどを使ってアナザーフォース(AF)ゲージを貯める

3. AFゲージが溜まったら味方に強化(バフ)を行い、AF発動の準備

4. AF発動。倒せなければ再度1へ戻る

ざっくり言うと、「相手の攻めを受けつつ、機が熟したら一気呵成にアナザーフォースを叩き込む」と考えれば良いでしょう。

弱点を突けるキャラが多いと出せるダメージ量も増えますが、一番のポイントはアナザーフォース中のゲージ増加量が増えることにあります。

アナザーフォースを打てるまでの間隔が短くなることで、こちらが大ダメージを叩き出せるチャンスが訪れやすくなるということも意味します。

更にアナザーフォース中に弱点で攻撃することで、アナザーフォースゲージの回復量も増えるため、アナザーフォース中の行動回数やダメージ量も大きく増加します。

後述しますが、アナザーフォースゲージの回復量は連撃回数が多いほど増加します。そのため、キャラクターがまだ十分揃っていないうちは、攻撃回数の多いキャラの方が活躍するケースが多くあります。

アナザーフォースを打てるまでの間隔が短くなることで、こちらが大ダメージを叩き出せるチャンスが訪れやすくなるということも意味します。

更にアナザーフォース中に弱点で攻撃することで、アナザーフォースゲージの回復量も増えるため、アナザーフォース中の行動回数やダメージ量も大きく増加します。

後述しますが、アナザーフォースゲージの回復量は連撃回数が多いほど増加します。そのため、キャラクターがまだ十分揃っていないうちは、攻撃回数の多いキャラの方が活躍するケースが多くあります。

先述の「敵にデバフをかける」という説明と被ってしまいますが、敵に腕力・知性デバフなどをかけて敵の能力値を下げることに加え、味方に「全属性耐性UP」や「物理耐性UP」などを付与しておくと、更にダメージを減らすことが可能です。

一方で、バフ・デバフの数が多くなるとうっかりバフ・デバフの効果が切れていることを忘れてしまい、敵から致命的な一撃を受けてしまう……というのは良くあることです。

敵や味方のバフ・デバフアイコンが点滅している場合は、その効果が次のターンで切れるということを表しています。なので、次のターンで切れそうなバフ・デバフは改めて現在のターン中に再度かけておくと安心です。

一方で、バフ・デバフの数が多くなるとうっかりバフ・デバフの効果が切れていることを忘れてしまい、敵から致命的な一撃を受けてしまう……というのは良くあることです。

敵や味方のバフ・デバフアイコンが点滅している場合は、その効果が次のターンで切れるということを表しています。なので、次のターンで切れそうなバフ・デバフは改めて現在のターン中に再度かけておくと安心です。

アナデンのボスや強敵は、基本的に行動パターンが全て決まっています。この行動パターンを知っていることで、敵の攻撃を全力で防がなくてはいけないターン、回復や補助などを行えるターン、アナザーフォースを叩き込めるターンなどを逆算的に導くことが可能です。

例えば、以下の表はアザミ(5戦目)の行動パターンを表しています。これを見て、どのように行動するかを考えてみたいと思います。

よく見ると、敵の攻撃は全て物理攻撃(斬・突・打)だけで構成されています。つまり、腕力デバフを入れられるキャラがいれば、パーティへの被害は大きく減らすことが可能です。

一方で、1ターン目の「いざ、尋常に勝負!」は知性デバフの割合が非常に大きく、ヒーラーの回復量が雀の涙ほどになってしまいます。そこで、1ターン目はヒーラーをわざと下げておくことで、回復量の減少を防ぎます。

5ターン目の「飛天の舞」が最も強力な行動なので、ここで腕力デバフや全属性耐性バフがかかっている状態にしたいところです。

また、1ターン目の「いざ、尋常に勝負!」がこちらにダメージなどを与えてこないので、このターンでアナザーフォースの発動準備を行い、次の2ターン目の開幕時にアナザーフォースを発動すると最も安全に立ち回れることも分かります。

慣れないうちはターン経過数を忘れてしまいがちですが、こうした攻略ページの表を見ながら、今は何ターン目にあたるのかをしっかり確認し、次の行動を決めておきましょう。

例えば、以下の表はアザミ(5戦目)の行動パターンを表しています。これを見て、どのように行動するかを考えてみたいと思います。

| 行動パターン | |||

| Turn | 行動 | 属性 | 説明 |

| 1 | VC発動 | 「いざ、尋常に勝負!」 敵全体に知性DOWN(100%/3ターン) | |

| 2 | 風扇迅 | 敵単体に斬攻撃+風属性耐性DOWN(中/3ターン) | |

| 3 | 竜巻斬り | 敵単体に風属性の斬攻撃 | |

| 4 | みね打ち | 敵単体に打攻撃+気絶を付与 | |

| 5 | 飛天の舞 | 敵単体に風属性の斬攻撃3回 (5ターン目まで行動を終えた後、1ターン目に行動が戻る) | |

一方で、1ターン目の「いざ、尋常に勝負!」は知性デバフの割合が非常に大きく、ヒーラーの回復量が雀の涙ほどになってしまいます。そこで、1ターン目はヒーラーをわざと下げておくことで、回復量の減少を防ぎます。

5ターン目の「飛天の舞」が最も強力な行動なので、ここで腕力デバフや全属性耐性バフがかかっている状態にしたいところです。

また、1ターン目の「いざ、尋常に勝負!」がこちらにダメージなどを与えてこないので、このターンでアナザーフォースの発動準備を行い、次の2ターン目の開幕時にアナザーフォースを発動すると最も安全に立ち回れることも分かります。

慣れないうちはターン経過数を忘れてしまいがちですが、こうした攻略ページの表を見ながら、今は何ターン目にあたるのかをしっかり確認し、次の行動を決めておきましょう。

こちらのキャラが十分に揃っておらず火力を出しきれない場合は、敵の行動パターンが決まっているという性質を利用し、毎ターンの行動パターンを全て決めて運用するという戦術があります。これをループ戦術と言います。

ループ戦術は時間がかかるものの、敵のHPを減らせるのであれば確実に倒し切ることが可能です。

例えば、以下の表はヒクイドリ(5戦目)の行動パターンですが、これを見ながらループ戦術を組み立ててみます。

ざっくりしたイメージは以下の通りでしょうか。ポイントは敵の攻撃を事前にメタっておく(=対策しておく)ことです。

ループ戦術は時間がかかるものの、敵のHPを減らせるのであれば確実に倒し切ることが可能です。

例えば、以下の表はヒクイドリ(5戦目)の行動パターンですが、これを見ながらループ戦術を組み立ててみます。

| 行動パターン | |||

| Turn | 行動 | 属性 | 説明 |

| 1 | お供召喚 | 「ヒクイドリは仲間を呼び出した!」 お供がいない場合、ヒフキドリを2体召喚。お供が1体以上いる場合は召喚に失敗する。 | |

| 2 | ネイルクロー | 敵全体に斬攻撃 | |

| 3 | フレイムダウン | 敵単体に火属性耐性DOWN(3ターン) | |

| 4 | ヒートブラスト | 敵全体に火属性の魔法攻撃 | |

- 1ターン目:次のターンの攻撃が物理攻撃なので、VCやスキルなどで腕力デバフを付与する。雑魚を処理できていれば、このターンは完全に無害。

- 2ターン目:前のターンで実害はほぼ無いので、攻撃を行う。この後の4ターン目の「ヒートブラスト」や、お供の魔法攻撃に備えて知性デバフを付与する。AFを打つならこのターン。

- 3ターン目:ヒーラーで回復を行いつつ攻撃。体力の余裕があれば、ヒーラーやサポーターで全属性耐性バフを行う。お供2体を倒せる火力があればここで倒し切る。

- 4ターン目:攻撃を耐えるキャラを1人決め、それ以外を全員下げる。MP回復もここで行い、次の1ターン目で下げたキャラを全員前列に上げる。

アナザーダンジョンのボスなどを一撃で倒せるようにするためには、サポーターによるバフ・デバフを先に付与し、最後にアタッカーが行動することが重要となります。

速度による行動決定順は、毎ターン速度に±10%の誤差が生まれるため、単純に速度順で行動が決まるわけではありません。(意図しない順序で行動が発生することを速度事故と呼ぶこともあります)

確実に速度事故を起こさないためには、以下の式にアタッカーの速度を代入し、サポーターの速度を超えないことを確認すると良いでしょう。(小数点以下の数値もきっちりと反映されます)

速度による行動決定順は、毎ターン速度に±10%の誤差が生まれるため、単純に速度順で行動が決まるわけではありません。(意図しない順序で行動が発生することを速度事故と呼ぶこともあります)

確実に速度事故を起こさないためには、以下の式にアタッカーの速度を代入し、サポーターの速度を超えないことを確認すると良いでしょう。(小数点以下の数値もきっちりと反映されます)

- 最大速度=そのキャラの速度×1.1÷0.9

一部の強敵戦では、アナザーフォースなどで攻撃してもそれ以上HPが減少しない仕様があります。これは通称ストッパーと呼ばれているものです。

ストッパーのある敵と戦闘すると、大きなダメージを出して一撃で敵を倒しきることが出来ないため、必然的に敵の攻撃を受ける必要が生まれてきます。

ですので、AF中などでストッパーに到達したら攻撃スキルを連打するのではなく、次のターン以降に向けた防御、補助スキルなどを再度選択すると事故死しにくくなります。

連戦コンテンツである「廻生」の難易度Extremeなどは、当たり前のように毎Waveストッパー持ちのエネミーが出現してきます……

ストッパーのある敵と戦闘すると、大きなダメージを出して一撃で敵を倒しきることが出来ないため、必然的に敵の攻撃を受ける必要が生まれてきます。

ですので、AF中などでストッパーに到達したら攻撃スキルを連打するのではなく、次のターン以降に向けた防御、補助スキルなどを再度選択すると事故死しにくくなります。

連戦コンテンツである「廻生」の難易度Extremeなどは、当たり前のように毎Waveストッパー持ちのエネミーが出現してきます……

アナザーフォース(AF)は、アナデンの戦闘で高ダメージを一気に叩き出すことの出来る必殺技とも言えるシステムです。

普通に使っても強いのですが、ここではアナザーフォースを更に強力に使いこなすためのコツを押さえていきましょう。

普通に使っても強いのですが、ここではアナザーフォースを更に強力に使いこなすためのコツを押さえていきましょう。

アナザーフォースゲージが溜まりきったら、なるべく早く攻撃役を前線に揃え、アナザーフォースを発動しましょう。大ダメージが狙えます。

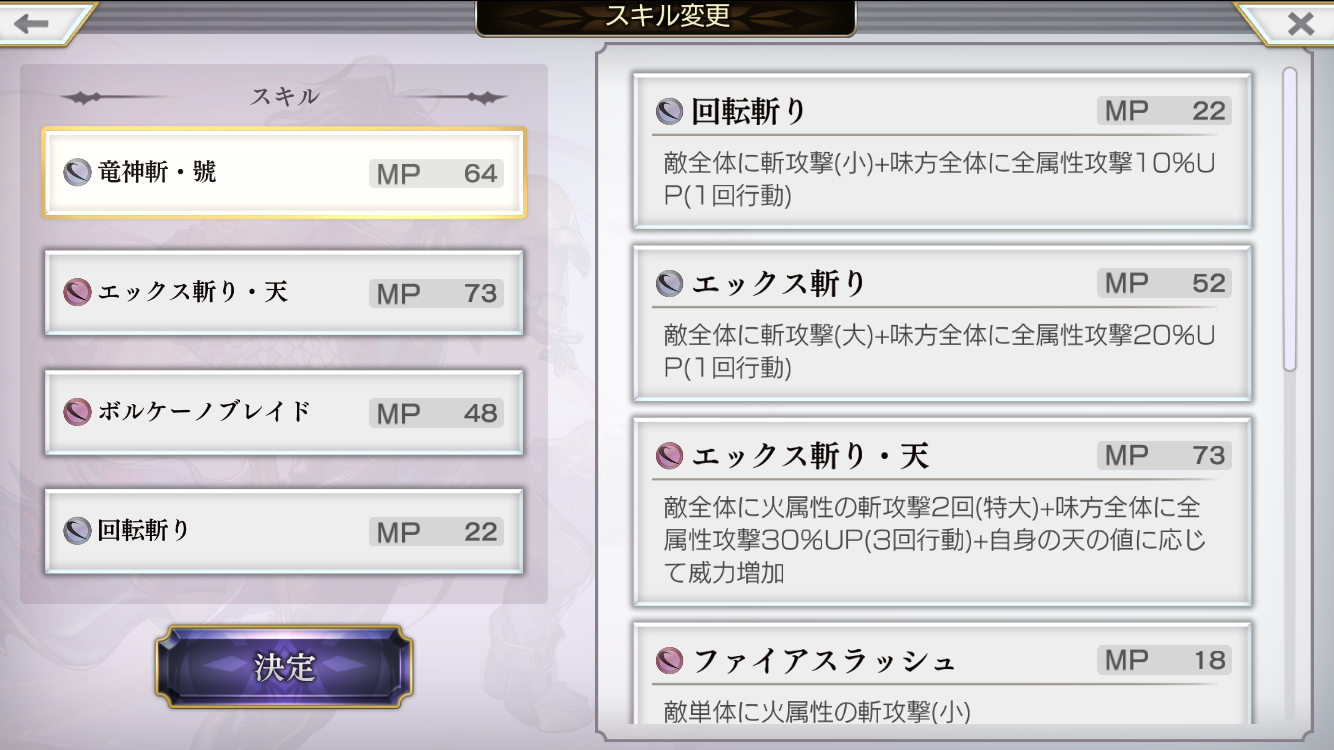

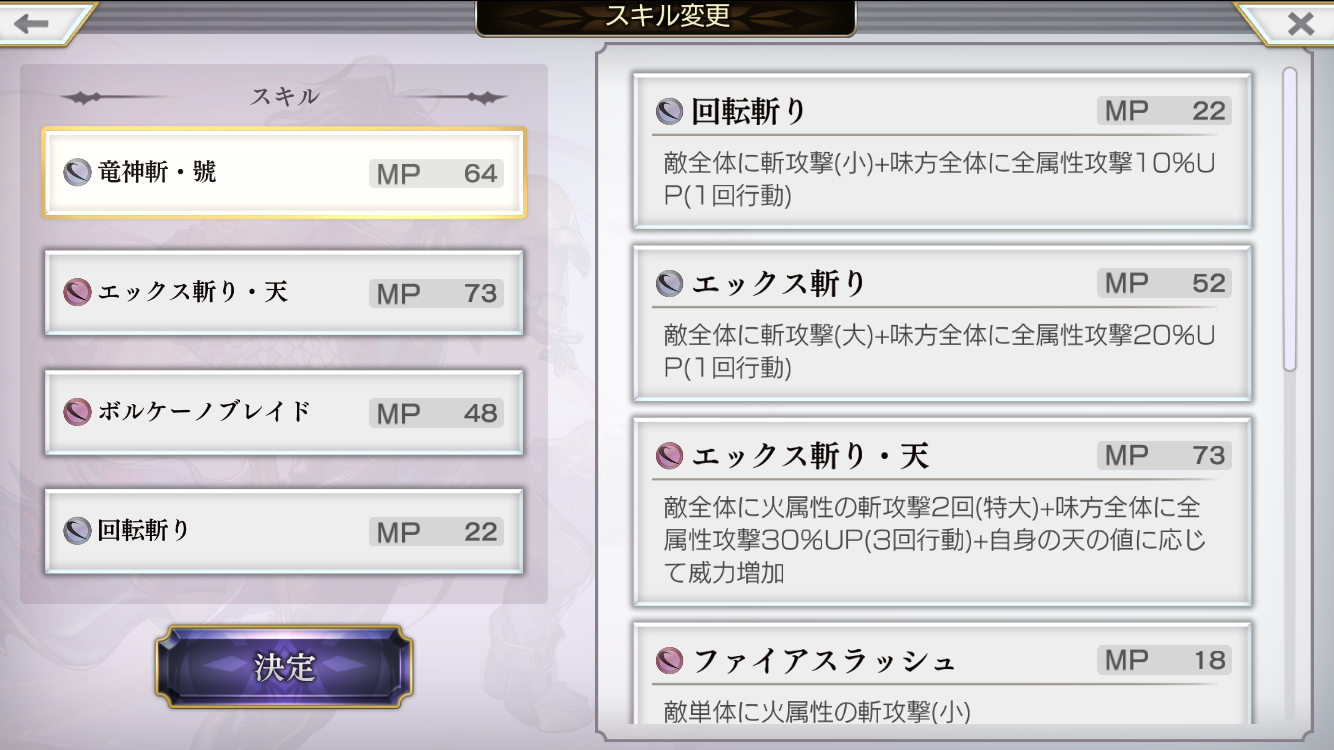

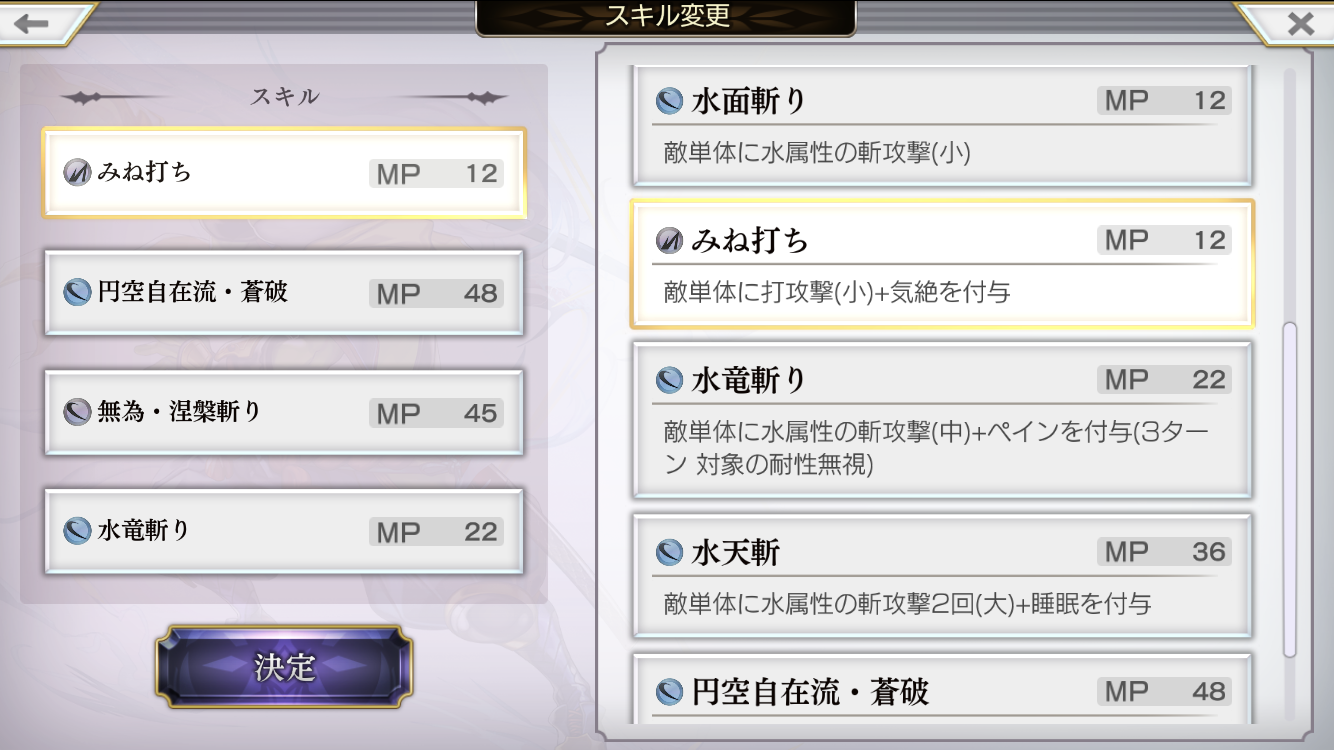

その際、一つ覚えておいてほしいのは、「一番強い攻撃スキルを同じ箇所に配置する」ということです。次の2枚の画像を見比べて下さい。

この2枚の画像を比べると、左から2番目のスキルがスキル設定画面の一番上に、3番目のスキルが上から2番目に……という規則で配置されているのが分かります。

なので、自分の一番使いたいスキルを上からn番目の同じ位置に配置すれば、アナザーフォース時に同じ場所を連打するだけで最大火力を叩き出せるようになる、というカラクリです。

ちなみに、自分は左から3番目にアナザーフォースで一番使いたい攻撃スキルを配置しているので、スキル設定画面では上から2番目に強力なスキルを配置するようにしています。

これが中上級者になると、サポートスキルの配置を考えるなどの応用幅が出てくることになりますが、慣れないうちは「一番強い技をみんな同じ位置に揃える!」くらいの意識でいればOKです。

なお、PC環境でAndroidエミュレーター(BlueStacksやNox Playerなど)を使っている場合は、エミュレーターの設定からキーアサインを設定しておくと、AF時にキーボードを連打するだけで済むようになるのでオススメです。

以下の画像では、ASDFにそれぞれ左から1番目、2番目……のスキルを配置しており、AF時は対応するキーボードを押すだけで良いので、マウスを操作するタイムラグが無くなります。

その際、一つ覚えておいてほしいのは、「一番強い攻撃スキルを同じ箇所に配置する」ということです。次の2枚の画像を見比べて下さい。

この2枚の画像を比べると、左から2番目のスキルがスキル設定画面の一番上に、3番目のスキルが上から2番目に……という規則で配置されているのが分かります。

なので、自分の一番使いたいスキルを上からn番目の同じ位置に配置すれば、アナザーフォース時に同じ場所を連打するだけで最大火力を叩き出せるようになる、というカラクリです。

ちなみに、自分は左から3番目にアナザーフォースで一番使いたい攻撃スキルを配置しているので、スキル設定画面では上から2番目に強力なスキルを配置するようにしています。

これが中上級者になると、サポートスキルの配置を考えるなどの応用幅が出てくることになりますが、慣れないうちは「一番強い技をみんな同じ位置に揃える!」くらいの意識でいればOKです。

なお、PC環境でAndroidエミュレーター(BlueStacksやNox Playerなど)を使っている場合は、エミュレーターの設定からキーアサインを設定しておくと、AF時にキーボードを連打するだけで済むようになるのでオススメです。

以下の画像では、ASDFにそれぞれ左から1番目、2番目……のスキルを配置しており、AF時は対応するキーボードを押すだけで良いので、マウスを操作するタイムラグが無くなります。

アナザーフォースのゲージ量は全部で200あり、非弱点だと1撃でゲージ量+3、弱点だと1撃でゲージ量+7されます。

弱点で攻撃するとゲージが2倍以上回復し、更に3連撃ともなればゲージが一気に+21回復することになります。

後述のZONEという仕様を使うとゲージの溜まり方が変化しますが、ZONEキャラがいない場合は弱点の連撃持ちのキャラの攻撃でゲージを稼ぎ、ダメージ量を大きく伸ばすのが基本となります。

弱点で攻撃するとゲージが2倍以上回復し、更に3連撃ともなればゲージが一気に+21回復することになります。

後述のZONEという仕様を使うとゲージの溜まり方が変化しますが、ZONEキャラがいない場合は弱点の連撃持ちのキャラの攻撃でゲージを稼ぎ、ダメージ量を大きく伸ばすのが基本となります。

アナザーフォース中の行動回数は味方キャラの速度によって決まります。正確には、次の行動が行えるまでの待機秒数(クールタイム)に閾値が設けられており、閾値以上の速度にすることで行動回数を増やすことが出来ます。

なので、AF発動前のターンでVCなどで速度バフを味方全体に付与することで、AFの回転率を一気に高めることが可能となります。

また、ミュルス(AS)の「アーススパイラル」、デュナリス(ノーマル)の「タービュランス」のように、速度バフを兼ねているスキルを使った場合、発動後の味方の速度は速度バフを適用した状態で判定されます。

ですので、これらの速度バフスキルをAF中に使えば、VCなどが無くてもAFの回転率が更に上昇可能となります。

参考までに、以下の表は速度と行動回数の対応関係を表したものです。*1

これを見ると、速度249になると1回目の行動後に再行動可能になるまでのクールタイムが1秒に短縮されていることが分かります。

速度バフ30%込みで速度249を超えるのは速度192となっており、アタッカーはこのラインを超えることが一つの目安になっていきます。

なので、AF発動前のターンでVCなどで速度バフを味方全体に付与することで、AFの回転率を一気に高めることが可能となります。

また、ミュルス(AS)の「アーススパイラル」、デュナリス(ノーマル)の「タービュランス」のように、速度バフを兼ねているスキルを使った場合、発動後の味方の速度は速度バフを適用した状態で判定されます。

ですので、これらの速度バフスキルをAF中に使えば、VCなどが無くてもAFの回転率が更に上昇可能となります。

参考までに、以下の表は速度と行動回数の対応関係を表したものです。*1

これを見ると、速度249になると1回目の行動後に再行動可能になるまでのクールタイムが1秒に短縮されていることが分かります。

速度バフ30%込みで速度249を超えるのは速度192となっており、アタッカーはこのラインを超えることが一つの目安になっていきます。

| 行動回数 | |||||||||||

| 速度 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |

| 1-6 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | ||||

| 7-34 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | ||||

| 35-71 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | ||||

| 72-91 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | ||||

| 92-112 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | 8秒 | ||||

| 113-134 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | |||||

| 135-178 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | |||||

| 179-225 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | |||||

| 226-248 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | |||||

| 249-272 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 273-296 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 297-345 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 346-394 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 395-445 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 446-470 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 471-496 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | 7秒 | ||||

| 497-521 | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | |||||

| 522- | 1秒 | 2秒 | 3秒 | 4秒 | 5秒 | 6秒 | |||||

ミストレアのように序盤で敵全体にデバフを付与し、その後は強力な攻撃スキルを連打したい場合、ツキハ(AS)などのように蓄積数に応じた行動を使い分けたい場合など、AF中のスキルの使い分けを行いたいケースは少なからず存在します。

しかし、こうしたスキルの使い分けを行う場合には選択ミスや誤タップによるタイムロスというリスクがどうしても付きまといます。

こうしたミスを減らし、AF中のダメージや補助を適切に行うために、以下のポイントを意識しておくと良いでしょう。

アナデン上級者となるために行うべき、必須の練習ポイントとも言えるでしょう。

しかし、こうしたスキルの使い分けを行う場合には選択ミスや誤タップによるタイムロスというリスクがどうしても付きまといます。

こうしたミスを減らし、AF中のダメージや補助を適切に行うために、以下のポイントを意識しておくと良いでしょう。

- 初手に発動する補助スキルを連打可能な位置に配置する。

連打したい攻撃スキルを同じ位置に置くのは基本的なことですが、同じように初手に発動したいスキルを同じ位置に配置しておくと、初手のスキルの使い分けで複雑な操作が不要となります。 - アタッカーのゲージ、蓄積数を凝視する。

全員の情報に注目すると混乱してしまいがちです。ダメージを出すのに特に重要なアタッカーのクールタイムゲージ、蓄積数などをじっくり見ておくことで、次に取るべき行動を意識しやすくなります。 - 連打しない。

AF時のミスの原因のほとんどは連打することで生まれます。複雑な行動を行う必要がある場合、誰の行動なのか、選択すべきスキルは何なのかをしっかりと注目しておく必要があります。

アナデン上級者となるために行うべき、必須の練習ポイントとも言えるでしょう。

先述の速度バフの話と関連しますが、スキル発動とバフの適用までには若干のタイムラグがあります。攻撃担当役(アタッカー)には様々なバフを乗せた上で行動してもらいたいので、アタッカーの配置は4番目にしておくと都合が良くなります。

例えば、以下の画像は十六妖の黒坊主&巴蛇を討伐した際のパーティ構成となっています。風属性アタッカーのフェルミナは1回目から速度バフや拳バフ、クリダメバフなどを付与させたいので、4番目に配置してあります。

仮にフェルミナを先頭に配置してしまうと、1回目の行動後の速度が遅く、次の行動までに2秒待機することになるため、他のキャラに行動順が抜かされてしまい、スキル選択のミスなどの原因となってしまいます。

最適解はその時空の天冥値などでも異なってくるため、一概に言えませんが、基本的にはアタッカーは4番目に配置しておくことが基本となります。

例えば、以下の画像は十六妖の黒坊主&巴蛇を討伐した際のパーティ構成となっています。風属性アタッカーのフェルミナは1回目から速度バフや拳バフ、クリダメバフなどを付与させたいので、4番目に配置してあります。

仮にフェルミナを先頭に配置してしまうと、1回目の行動後の速度が遅く、次の行動までに2秒待機することになるため、他のキャラに行動順が抜かされてしまい、スキル選択のミスなどの原因となってしまいます。

最適解はその時空の天冥値などでも異なってくるため、一概に言えませんが、基本的にはアタッカーは4番目に配置しておくことが基本となります。

味方の強化を行う補助(バフ)、敵の弱体化を行う補助(デバフ)は、アナザーフォースと並ぶアナデンの超重要な戦闘システムの一部です。

基本的にバフ・デバフはターン数が限定されているので、かけるタイミングが重要となります。

また、同種類のバフ・デバフは効果が大きく減少してしまうため、重ねがけの意味はそこまで高くない点にも注意が必要です。

基本的にバフ・デバフはターン数が限定されているので、かけるタイミングが重要となります。

また、同種類のバフ・デバフは効果が大きく減少してしまうため、重ねがけの意味はそこまで高くない点にも注意が必要です。

1. こちらがアナザーフォースを発動する前などに腕力・知性・速度バフ(強化)をかけておく。

腕力・知性バフは味方の攻撃力を高める役割があります。腕力バフは物理攻撃を強化し、知性バフは魔法攻撃を強化してくれます。

普段から使っても構わないですが、特にアナザーフォースと絡めると火力が一気に増加します。次のターンでアナザーフォースを打つと決めた時、メインの攻撃担当役に腕力(知性)バフを付与するように立ち回ると良いでしょう。

また、速度バフは敵に先行されないようにする意味でも重要ですし、アナザーフォースの行動回数を増やせるというメリットもある点が見逃せません。

2. 常に敵に腕力・知性デバフをかけておく。

敵への腕力・知性UP/DOWNの効果は味方に向けたバフ・デバフよりも非常に効果が大きく、敵によっては腕力/知性デバフだけでほぼ無力化出来てしまうことがある位です。

上級者向けのエネミーになると腕力・知性デバフだけでは抑えきれないケースも出てきますが、2部中編の隠しボスまでならば腕力・知性デバフを駆使すれば致命的なダメージを防ぐことは十分可能です。

腕力・知性どっちのデバフをかければいいか分からない場合は、ギルドナの「ディストーション」のように、どちらのデバフもかけられるスキルが非常に便利です。

あと1ターンで効果が切れる場合は、バフ・デバフのアイコンが点滅するので、それを目安にデバフのかけ直しを行うのが最も安全です。

3. 常に全属性耐性バフをかけておく。

敵の攻撃は属性攻撃や魔法攻撃が多いことから、全属性耐性バフで敵のダメージを大きくカット出来ます。

例えば、マリエルの「オーロラフォース」は味方に全属性耐性バフ50%を付与する強力スキルで、これだけでほとんどの攻撃のダメージを半減出来ます。

これ以外にも全属性耐性バフ持ちのキャラはいますので、使える場面があれば積極的に使い、ダメージを減らしましょう。

4. アナザーフォース中にクリティカル率バフ・クリティカルダメージバフを付与する。

アナザーフォース中にこちらの攻撃役(アタッカー)が毎回クリティカルを出せれば、強力なダメージを叩き出せること間違いありません。

そのためには、デュナリス(ノーマル)の「ブレスソウル」やミュンファ(ノーマル)の「茶釜グロリアス」、ユーリの「風塵狼破」などでクリティカル率を上げることが重要となります。特に攻撃とクリティカル率バフをセットで行えるスキルは非常に強力です。

腕力・知性バフは味方の攻撃力を高める役割があります。腕力バフは物理攻撃を強化し、知性バフは魔法攻撃を強化してくれます。

普段から使っても構わないですが、特にアナザーフォースと絡めると火力が一気に増加します。次のターンでアナザーフォースを打つと決めた時、メインの攻撃担当役に腕力(知性)バフを付与するように立ち回ると良いでしょう。

また、速度バフは敵に先行されないようにする意味でも重要ですし、アナザーフォースの行動回数を増やせるというメリットもある点が見逃せません。

2. 常に敵に腕力・知性デバフをかけておく。

敵への腕力・知性UP/DOWNの効果は味方に向けたバフ・デバフよりも非常に効果が大きく、敵によっては腕力/知性デバフだけでほぼ無力化出来てしまうことがある位です。

上級者向けのエネミーになると腕力・知性デバフだけでは抑えきれないケースも出てきますが、2部中編の隠しボスまでならば腕力・知性デバフを駆使すれば致命的なダメージを防ぐことは十分可能です。

腕力・知性どっちのデバフをかければいいか分からない場合は、ギルドナの「ディストーション」のように、どちらのデバフもかけられるスキルが非常に便利です。

あと1ターンで効果が切れる場合は、バフ・デバフのアイコンが点滅するので、それを目安にデバフのかけ直しを行うのが最も安全です。

3. 常に全属性耐性バフをかけておく。

敵の攻撃は属性攻撃や魔法攻撃が多いことから、全属性耐性バフで敵のダメージを大きくカット出来ます。

例えば、マリエルの「オーロラフォース」は味方に全属性耐性バフ50%を付与する強力スキルで、これだけでほとんどの攻撃のダメージを半減出来ます。

これ以外にも全属性耐性バフ持ちのキャラはいますので、使える場面があれば積極的に使い、ダメージを減らしましょう。

4. アナザーフォース中にクリティカル率バフ・クリティカルダメージバフを付与する。

アナザーフォース中にこちらの攻撃役(アタッカー)が毎回クリティカルを出せれば、強力なダメージを叩き出せること間違いありません。

そのためには、デュナリス(ノーマル)の「ブレスソウル」やミュンファ(ノーマル)の「茶釜グロリアス」、ユーリの「風塵狼破」などでクリティカル率を上げることが重要となります。特に攻撃とクリティカル率バフをセットで行えるスキルは非常に強力です。

アナデンのバフ・デバフは、同種類のものが複数かかっている場合、効果が大きく減衰します。これを重複減衰と呼びます。

例えば、敵に腕力デバフ20%が2つかかっている場合、得られる効果は0.2+(0.2×0.2)=0.24(24%)となり、重複した場合たった4%しか効果が増加していないことになります。

ですので、敵の強力な攻撃を防ぎたい場合は、敵への腕力/知性デバフと味方への全属性耐性バフを両方展開するほうが圧倒的に効果が大きくなります。

ただし、クリティカル時ダメージUP(クリダメバフ)のみは完全に例外で、重複減衰は一切発生しません。

例えば、敵に腕力デバフ20%が2つかかっている場合、得られる効果は0.2+(0.2×0.2)=0.24(24%)となり、重複した場合たった4%しか効果が増加していないことになります。

ですので、敵の強力な攻撃を防ぎたい場合は、敵への腕力/知性デバフと味方への全属性耐性バフを両方展開するほうが圧倒的に効果が大きくなります。

ただし、クリティカル時ダメージUP(クリダメバフ)のみは完全に例外で、重複減衰は一切発生しません。

ZONEとは、フィールドに特殊な空間を展開することで、特定の攻撃のダメージ量の増減や、アナザーフォースゲージの増減に変化を及ぼします。

特定の属性や攻撃には有利となる一方で、それらと噛み合わない攻撃は弱体化するというデメリットもあります。

アナデンの戦闘に不慣れなうちからZONEを使うことは足かせとなるケースが非常に多いため、初心者の方が扱うのはオススメしません。。

特定の属性や攻撃には有利となる一方で、それらと噛み合わない攻撃は弱体化するというデメリットもあります。

アナデンの戦闘に不慣れなうちからZONEを使うことは足かせとなるケースが非常に多いため、初心者の方が扱うのはオススメしません。。

ZONEを利用する場合は、特定の属性や武器種に偏らせた編成とするのが基本となります。

例えば、火ZONEを展開する場合、行動するキャラは全員火属性攻撃を行えることでアナザーフォース時の行動回数を一気に増やし、ダメージも引き伸ばすことが可能となります。

同様に、魔ZONEを展開する場合、行動するキャラは全員魔法攻撃を行えることでパーティ全体の強化にもつながりますが、うっかり物理攻撃中心のパーティで魔ZONEを展開してしまうと、ダメージが減るだけでなくアナザーフォースゲージがほとんど増えなくなります。

以下の画像は、魔ZONEを展開するパーティの構築例です。全員を杖キャラにすることで魔法攻撃を全員が打てるようにしてあります。

(ビヴェット→ロゼッタ(AS)にチェンジすることで魔ZONE発動)

例えば、火ZONEを展開する場合、行動するキャラは全員火属性攻撃を行えることでアナザーフォース時の行動回数を一気に増やし、ダメージも引き伸ばすことが可能となります。

同様に、魔ZONEを展開する場合、行動するキャラは全員魔法攻撃を行えることでパーティ全体の強化にもつながりますが、うっかり物理攻撃中心のパーティで魔ZONEを展開してしまうと、ダメージが減るだけでなくアナザーフォースゲージがほとんど増えなくなります。

以下の画像は、魔ZONEを展開するパーティの構築例です。全員を杖キャラにすることで魔法攻撃を全員が打てるようにしてあります。

(ビヴェット→ロゼッタ(AS)にチェンジすることで魔ZONE発動)

ZONEを展開することで発生する効果は主に次の2点です。

- 特定属性のダメージ量増減:対応するZONEでダメージが増加し、その属性が弱点となる属性でダメージ量が減少します。

- AFゲージ回復量の変化:連撃回数に依存せず、対応するZONEの属性・攻撃種類で攻撃すればAFゲージ+15、非対応の属性・攻撃種類で攻撃すればAFゲージ+3となります。(ただし、属性ZONEのみ反属性で攻撃するとゲージ増加量0)

- 連撃回数の少ないアタッカーを採用できる。

連撃数は少ないものの、強力な攻撃を持つアタッカーを無理なく採用できるようになり、パーティ構築の幅が広がります。

例えばナギ(AS)の攻撃は全て単発で、AFゲージ維持力が低いのが大きな欠点ですが、地ZONEを展開すれば問題なく運用可能となります。 - 敵の攻撃によるダメージを抑えられる。

特定の属性や攻撃種しか使ってこないエネミーに対しては、その反対の属性のZONEや無関係の攻撃種ZONEを展開するだけでダメージ量を減らせます。

例えば、「白銀の昏迷」(ジェイド☆5解放イベント)の行動はほぼ全て風属性となっていますが、火ZONEを展開するだけでダメージ量を半減させることが可能となります。 - 武器種・属性を無視した強力なパーティを構築できる(閃撃陣のみ)

メリッサ、ハーディー(AS)が展開できる閃撃陣は、戦闘開始時の1ターンのみ有効な特殊な、全武器種対応のZONEです。これを使うことで、武器種や属性を無視した強力な開幕AFを発動することが可能となります。

例えば、閃撃陣パーティにメリナ(ES)を出張して採用することでクリダメバフ、全属性耐性デバフ、腕力速度バフを付与することが可能となります。

| ZONE | アイコン | 強化 | 弱化 | AFゲージ |

| 烈火陣 | 火(×1.5) | 風(×0.5) | 火属性+15、風属性+0、他+3 | |

| 水天陣 | 水(×1.5) | 火(×0.5) | 水属性+15、火属性+0、他+3 | |

| 地裂陣 | 地(×1.5) | 水(×0.5) | 地属性+15、水属性+0、他+3 | |

| 風王陣 | 風(×1.5) | 地(×0.5) | 風属性+15、地属性+0、他+3 | |

| 招雷陣 | 雷(×1.3) | 陰(×0.7) | 雷属性+20(AF時)、雷属性+10(非AF時)陰属性+0、他+3 | |

| 輝晶陣 | 晶(×1.3) | 他(×0.7) | 晶属性or弱点時+15、他+3 | |

| 煌斬陣 | 斬(×1.3) | 突打魔(×0.7) | 斬攻撃+15、他+3 | |

| 瞬突陣 | 突(×1.3) | 斬打魔(×0.7) | 突攻撃+15、他+3 | |

| 轟打陣 | 打(×1.3) | 斬突魔(×0.7) | 打攻撃+15、他+3 | |

| 幻魔陣 | 魔(×1.3) | 斬突打(×0.7) | 魔法攻撃+15、他+3 | |

| 閃撃陣 | 全(×1.3) | なし | 全攻撃+20 | |

| 双撃陣・斬魔 | 斬魔(×1.3) | 突打(×0.7) | 斬魔攻撃+15、他+3 | |

| 星海陣 | 全(×2.0) | なし | 全攻撃+15 | |

| 月光陣 | 陰雷晶(×1.3) | 他(×0.7) | 陰・雷・晶+15、他+3 | |

| 混沌陣 | 火水地風 (×1.5) | なし | 全攻撃+3 | |

| 混沌陣 (強化版) | 火水地風 (×2.0) | なし | 全攻撃+1 |

ルナティックとは、陰・雷・晶属性のキャラのみ所有する特殊能力で、3ターンの間だけ自身に属性に応じた追加効果を付与します。

ただし、陰属性のルナティックは自身の防御能力の低下や自傷効果などのデメリットもあるため、注意が必要です。

ただし、陰属性のルナティックは自身の防御能力の低下や自傷効果などのデメリットもあるため、注意が必要です。

| 効果名 | アイコン | 対応キャラ | 効果 |

| 挺身 | チルリル、ミルシャなど | 自身の耐久を攻撃に、精神を知性に加算し、耐久と精神を0にする | |

| 捨身 | チルリル(AS) | 攻撃するたびに自身にダメージを受けるが、与えるダメージを上昇させる(1.7倍) | |

| 帯電 | ヴィクト、スカルなど | 自身の攻撃1Hitにつき、雷属性の追加ダメージを与える(武器種は元の攻撃種に依存。威力20%固定) | |

| 放電 | ヴィクト(AS) | 自身の速度アップ(+50)。更に攻撃を当てると敵を感電状態にし、AFコンボ倍率の増加量が増える | |

| 複写 | クラルテ、ミストレアなど | 選択したスキルを2回連続で実行。2回目の行動は消費MP0だが、AFゲージは蓄積しない。チャージ行動は即時発動となる | |

| 心眼 | クラルテ(AS) | スキル威力が上昇し(1.5倍)、弱点時には更に威力が上昇する(1.5倍) |

第2部攻略時点から特殊能力を保持した武具やグラスタなど、装備による強化の幅がグッと広がります。

これらを理解することによって、キャラクターの火力を大幅に引き伸ばすことが出来るようになります。

これらを理解することによって、キャラクターの火力を大幅に引き伸ばすことが出来るようになります。

第2部から解放されるグラスタ機能ですが、これはストーリー進行段階や手持ちのグラスタによって最適な配置が変化します。

以下、代表的なグラスタのセットアップについてまとめてありますので、自身の手持ちのグラスタや時期によって適切に使い分けて下さい。

(キャラクターはミーユ(AS)とし、弱点属性の敵への攻撃とします。キャラや武器種、属性、パーソナリティに応じてグラスタを適切に変えて下さい)

・防具:渾身の腕輪(HP最大時攻撃+15%)

・バッジ:腕力40+35

・グラスタ

・搦手ノ撃(潜在):1.5倍

・穿痛の力<剣>(背水の陣):1.3倍×1.3倍(敵は2体とする)

・抉痛の力<剣>(ばらトゲ):1.3倍×1.15倍

・抉痛の力<剣>(狙い撃つ):1.3倍×1.5倍

・控えキャラにその他各種【P】グラスタを持たせる(爆炎の力<火>、HP最大時強化<剣>)

・合計ダメージ倍率:約16.26倍

※AF時なら「狙い撃つ」ではなく「天冥値腕力ブースト」が理論上最大火力を出せる組み合わせとなる。

以下、代表的なグラスタのセットアップについてまとめてありますので、自身の手持ちのグラスタや時期によって適切に使い分けて下さい。

(キャラクターはミーユ(AS)とし、弱点属性の敵への攻撃とします。キャラや武器種、属性、パーソナリティに応じてグラスタを適切に変えて下さい)

- 第2部前編クリア時点(現代ガルレアアナダン攻略時点)

|  |  |

| 爆炎の力<剣> | HP最大時強化<剣> | 火炎の力 |

| 威力増加量の合計:1.8倍 (1+0.3+0.3+0.2) | ||

- 第2部中編クリア時点(古代ガルレアアナダン攻略時点)

|  |  |

| 爆炎の力<剣> | HP最大時強化<剣> | 抉痛の力<剣> |

| 威力増加量の合計:2.06倍 {(1+0.3+0.3)×1.3} | ||

- 第2部後編(転)クリア時点(未来ガルレアアナダン攻略時点)

| メインキャラのグラスタ | サブキャラのグラスタ | |||||

|  |  |  |  |  | |

| 抉痛の力<剣> (バラとげ) | 抉痛の力<剣> (ふんだりけったり) | 抉痛の力<剣> (背水の陣) | 爆炎の力<剣>【P】 (パーソナリティ強化) | HP最大時強化<剣>【P】 (パーソナリティ強化) | 全能の力<ミグランス王宮>【P】 (パーソナリティ強化) | |

| 威力増加量の合計:約5.14倍 {(1+0.3+0.3+0.25)×1.3×1.3×1.3×1.15×1.1} (敵の数が2体以上の場合、更に1.3倍以上される) | ||||||

- 第2部後編(結)クリア時点(冥峡界アナダン攻略時点)

| メインキャラのグラスタ | サブキャラのグラスタ | |||||

|  |  |  |  |  | |

| 搦手ノ撃 (潜在錬成) | 穿痛の力<剣> (バラとげ) | 抉痛の力<剣> (狙い撃つ) | 爆炎の力<剣>【P】 (パーソナリティ強化) | HP最大時強化<剣>【P】 (パーソナリティ強化) | 全能の力<ミグランス王宮>【P】 (パーソナリティ強化) | |

| 威力増加量の合計:約8.09倍 {(1+0.3+0.3+0.25)×1.3×1.3×1.5×1.5×1.15} | ||||||

- 装備での理論上の最大火力

・防具:渾身の腕輪(HP最大時攻撃+15%)

・バッジ:腕力40+35

・グラスタ

・搦手ノ撃(潜在):1.5倍

・穿痛の力<剣>(背水の陣):1.3倍×1.3倍(敵は2体とする)

・抉痛の力<剣>(ばらトゲ):1.3倍×1.15倍

・抉痛の力<剣>(狙い撃つ):1.3倍×1.5倍

・控えキャラにその他各種【P】グラスタを持たせる(爆炎の力<火>、HP最大時強化<剣>)

・合計ダメージ倍率:約16.26倍

※AF時なら「狙い撃つ」ではなく「天冥値腕力ブースト」が理論上最大火力を出せる組み合わせとなる。

先程の表のグラスタテンプレですが、どのようにして考えたものかをざっと紹介しておきます。これが理解できれば、装備のセットアップは自力で行えるようになります。

- 基本的に乗算関係のものを中心にした方がダメージが上がりやすい

2部中編からメインアタッカーに抉痛の力を持たせているのはこのためです。 - 装備の属性攻撃UP、HP最大時攻撃UPは全て加算関係

いわゆる毒ペグラスタに比べるとダメージの上昇幅が小さいですが、条件の満たしやすさがメリットとなります。 - 毒・ペイン時威力アップ(害毒の力・抉痛の力)は全て乗算関係

抉痛×3でダメージは2.197倍されます。天200以上で抉痛×4ならば2.8561倍されます。 - グラスタ錬成が解放された後は、属性攻撃UP・HP最大時強化は全て控えキャラに持たせられる

このため、メインアタッカーは全て抉痛に切り替え、属性攻撃UP系の爆炎・全能の力やHP最大時強化は全て控えキャラやサポーターに持たせます。 - 特殊錬成で付与できる効果は全て乗算関係

非AF時の「狙い撃つ」(1.5倍)、弱点攻撃の「搦手ノ撃」(1.5倍)、MP消費攻撃の「ばらトゲ」(1.15倍)、てきのかずに応じた威力アップを行う「背水の陣」(1+0.3×(敵の数-1))を、用途や戦闘の特徴に応じて使い分けます。

このページへのコメント

色々と参考にさせて頂いております。

ふと気になったのですが、味方全体に〜のスキルの範囲は後衛は含まれないのでしょうか?

後衛もスキル対象に含まれる場合は「味方前衛後衛に」という表記となります。

RPGをやった事がなく攻略サイトを見ても何が何だか分からず放置していたのですがこちらのサイトは本当に分かりやすく初心者に向けて丁寧に書かれてあって1.5まで進めることが出来ました。ありがとうございます。

ご利用頂きありがとうございます。

このページはまさにRPGに不慣れな方向けに作ったので、我が意を得たりといったところです。

アナデンのシステムが複雑化してきたので近く改訂しなければいけないと思っていますが、少々時間を要しそうです…

こんなわかりやすく解説ありがとうございます!神です!

ありがとうございます!

今後大改訂予定ではありますが、まずは★1つの部分から理解して運用してみるだけでも大きく進歩するかと思います。

2部結のクリア時点の火力計算式の×1.3が一つ多い気がします

一つ搦手組んでるので{(1+0.3+0.3+0.25)×1.3×1.3×1.5×1.5×1.15}の約8.09倍では?

ご報告ありがとうございます!

脳みそアカネちゃんだったのでいつの間にかグラスタ4枠で計算してました……

・装備での理論上の最大火力

でグラスタ5つ使ってますけど一つ多くないですか?

ご報告ありがとうございます!

普段の抉痛×4テンプレをそのまんま突っ込んでたらこうなったようです…修正しました。